サイト内の現在位置

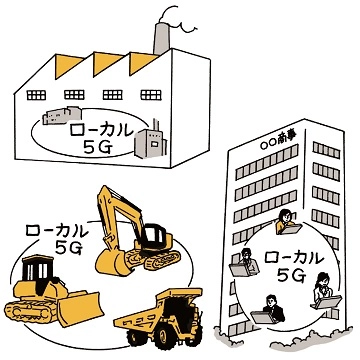

「ローカル5G」

最新ITキーワード2021年7月1日会社や工場内で5G三昧

情報ネットワークの利用は、まず公共利用の広域で始まり、次いで、利用しやすい私的な閉域の仕組みが始まるというように進展する。これが情報通信の世界の進化の方程式のようだ。歴史を振り返るとよく分かる。

コンピュータ同士を通信回線で結ぶ情報ネットワークが普及すると、これをビル内や工場内の閉域で利用する「ローカル・エリア・ネットワーク(LAN)」が登場した。インターネットが普及すると、同じ技術を私的、閉域に使う「イントラネット」が出現し、クラウドには「プライベートクラウド」、ブロックチェーンには「プライベートブロックチェーン」が考案されている。

無線通信の最先端サービスである5G(第5世代移動通信システム)も利用のしやすさ、効率性で優位な「ローカル5G」が早くも登場した。方程式通りである。

5Gは「高速・大容量」「低遅延」「多端末同時利用」という長所を持つ新しいサービスで、日本では海外から少し遅れ、2020年春に三大キャリアによって本格的なサービスが始まった。特にネットワークを媒介に多くの機器が連携するIoT(モノのインターネット)時代には「多端末同時利用」は重要な機能である。多数のセンサーや情報機器からデータを集めて連動させ、システム全体を最適に稼働させようとすれば、多数の端末を同時に利用できる5Gの威力が発揮される。

本格的なサービスが始まるとともに、総務省は限られた地域で利用することを条件に「ローカル5G」の免許を与えている。LANやイントラネットなど、かつての閉域システムは広域のシステムが実現して少し時間が経過してから編み出されたが、今回は時間を置かずにローカル5Gの認可が下りた。大手企業などはローカル5Gによる先進システムの利用へと動き始めている。

ユーザー企業にはローカル5Gを求める理由がある。

一つは地方では5G整備に時間がかかること。きめ細かな基地局網の展開は一挙に進まないので、5Gを利用できるのは当初は人口が密集している都市部に限定される。地方に基地局が展開され、縦横に利用できるようになるには少し時間がかかるのだ。一方、地方の工場やビルは、大手キャリアの基地局網が届かなくても、独自にローカル5Gを使えば最先端の性能が利用できる。IoTを基礎にしたスマート農業を実践しようとする地方の農場なども基地局が展開されるのを待っていられない。

また、例えば工場内や同じビル内の多数の機器間でデータのやり取りをしながら連携させるには、広域のネットワークを介して端末機器間で情報交換するのでは遅延が生じる。厳密な精度を要求するのであれば、閉域の方が有利である。こういう場合にも閉域で遅延を最小にして5Gのメリットを享受できるローカル5Gは有益である。従来はWi-Fiを使う手法もあったが、利用できる端末の数やセキュリティ面でもローカル5Gが格段に優れている。

産業界では広域の5Gサービスの利用よりもローカル5Gの方が早いかもしれない。

プロフィール

文=中島 洋[Nakajima Hiroshi]

株式会社MM総研 特別顧問

1947年生まれ。日本経済新聞社でハイテク分野などを担当。日経マグロウヒル社(現・日経BP社)では『日経コンピュータ』『日経パソコン』の創刊に関わる。2003年、MM総研の代表取締役所長に就任、2019年7月から同社特別顧問。