サイト内の現在位置

サーバ仮想化とは?メリット・デメリットやセキュリティ対策を解説

仮想化とは、ハードウェアに存在するITリソースを、仮想化ソフトウェアによって統合・分割する技術です。企業のITコストは拡大の一途をたどっており、それを解消するアイディアとして注目されているのが仮想化です。

この記事では、サーバ仮想化の基本概念やメリット・デメリットのほか、セキュリティ対策などについて解説します。

物理的なリソースを有効活用する仮想化

仮想化とは、ハードウェアに存在するリソースを、仮想化ソフトウェアによって統合・分割する技術です。仮想化により、理論上は実際の数量以上のリソースを稼働させることができ、この「見せかける」手法から「仮想化」と呼ばれています。

仮想化の技術がなければ、用途に合わせて必要台数のハードウェアを用意しなければなりません。ほぼすべての業務でPCを利用するような現代では、設置のコストもスペースも膨大となるでしょう。

仮想化することができれば、物理的なリソースの有効活用が可能で、コストの削減や構築・運用の効率化が見込めます。

サーバ仮想化の仕組み

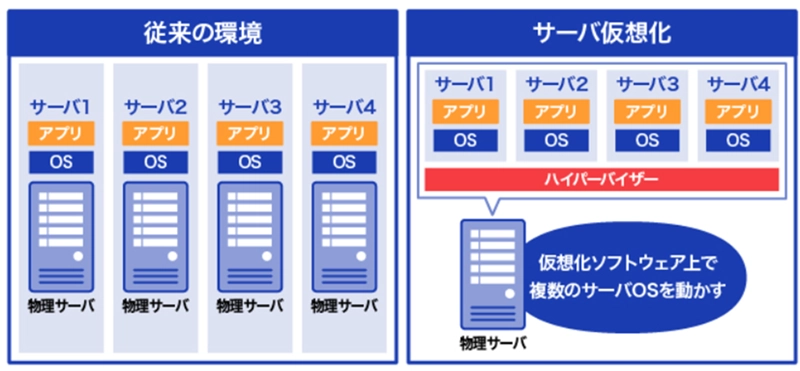

仮想化は、サーバやストレージ、ネットワーク、クライアントPCなど、機器に応じてさまざまな仕組みがあります。サーバ仮想化の場合も多くの方法がありますが、よく利用されるのは、1台の物理サーバに仮想化ソフトウェアをインストールすることで、複数の仮想サーバを運用する仕組みです。

具体的には、物理サーバにハイパーバイザー(仮想化ソフトウェア)を導入し、そのプログラム上に仮想サーバが配置されることになります。

物理サーバの場合、1つのサーバに1つのOSが結び付いています。複数のOSを利用したければ、その分だけサーバを用意しなければなりません。

仮想化することによって、物理サーバは1つでも、複数のOSを稼働させることが可能になるのです。

サーバ仮想化のメリット

1台の物理サーバで複数のOSを稼働させられる仮想サーバですが、どのようなメリットがあるのでしょうか。サーバ仮想化の具体的なメリットを紹介します。

リソースを最適化できる

サーバを仮想化することにより、1台の物理サーバが保有しているCPUやメモリ、ストレージといったリソースを、効率的に配分できるようになります。

物理サーバが複数台あっても、実は使用率は50%にも満たないというケースは少なくありません。仮想サーバを複数構築すれば、持て余していたリソースを有効活用することができます。

また、物理的なリソースが許せば仮想サーバは何台でも構築できるため、一時的なリソース不足になっても新たにサーバを購入することなく、柔軟に対応が可能です。

障害に強い

仮想サーバは仮想サーバ自体を、ファイルデータとしてバックアップできます。災害や事故が発生して物理サーバが損失した場合は一から構築しなければなりませんが、仮想サーバの場合は別の場所にある物理サーバにバックアップを移行するだけで稼働が可能です。

近年は、災害や事故などの緊急事態が起きても、迅速に事業を復旧・継続できるよう、BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)を策定することが重要視されていますが、サーバ仮想化はBCPとしても注目されています。

古いシステムの継続利用

サーバを仮想化することで、複数のOSを1台の物理サーバ上で使い分けられるようになります。そのため、古いOSでしか動かないような旧式のシステムやソフトウェアも、稼働させ続けることが可能です。同じ物理サーバ上で古いOSと最新のOSが共存できるため、古いOSのためにサーバを確保する必要がありません。

コスト削減

多くの物理サーバを保有していると、ハードウェアの保守やOSのライセンスの維持にコストがかかります。設置するためのスペースも必要になりますし、運用のための人員や電力といったコストもかかるでしょう。

仮想サーバは物理サーバのリソースを最適化することで、実際に稼働させるサーバを必要最小限にまとめることが可能です。それによって、コストの大幅な削減が見込めます。

運用の効率化

大規模なシステムの場合、物理サーバを数十台運用することもありますが、数十台ものサーバの運用・管理は煩雑で手間がかかります。

仮想サーバの場合は、ハイパーバイザー上で複数のサーバを一元管理できるため、保守運用の効率化が可能です。

サーバ仮想化のデメリット

サーバ仮想化にはメリットだけでなく、デメリットも存在しています。注意すべき点を押さえておきましょう。

小規模の場合はコストが割高

サーバ仮想化は、大規模な環境であるほど効果を発揮しますが、小規模な環境では物理サーバの運用よりもコストがかかる可能性があります。リソースの最適化や古いOSの継続利用といったメリットは享受できますが、導入コストや運用コストがかさんでしまうかもしれません。

また、仮想サーバは、物理サーバのCPUやメモリ、ストレージといったリソースを分割している状態です。元々、物理サーバのリソースが少ない状態で仮想化を行うと、処理速度が遅くなる可能性があるでしょう。

仮想化技術を持った人材の確保が困難

仮想サーバは、物理サーバの知識や技術だけでは運用できません。仮想サーバの設計や運用、管理には専門的な知識が必要で、そのための人材の確保は困難です。

外部委託する場合はコストがかかりますし、ベンダーの選定などの手間もかかります。

セキュリティ対策が困難

物理サーバの場合、インストールされたOSやアプリのセキュリティ対策を行うことになりますが、仮想サーバの場合は1つの物理サーバ上で複数のOSが稼働するため、よりセキュリティ対策は複雑です。

物理サーバにセキュリティソフトをインストールしても、マルウェアなどがソフトをすり抜けて侵入すれば、すべての仮想サーバが攻撃される危険性があるでしょう。

セキュリティ対策については、以下のページもご覧ください。

エンドポイントセキュリティ対策導入運用&SOCサービス

サーバ仮想化をシンプルに実現するHCI

サーバの仮想化には、必要なハードウェアやソフトウェアがひとつになった、HCI(Hyper-Converged Infrastructure)という製品が便利です。

従来、サーバを仮想化する場合は、「3Tier」という構成が主流でした。3Tierでは、「物理サーバ」「ストレージ専用ネットワーク(SAN)」「共有ストレージ」の三層構造になっており、このそれぞれを異なるベンダーから選定し、別のツールで監視する必要があります。

サーバの増設や拡張の際には、それぞれの設定を個別に変更しなければならず、仮想サーバといえどもあまり柔軟な変更はできませんでした。そこで、注目されているのがHCIです。HCIはSANや共有ストレージが必要なく、3Tierと比較して非常にシンプルな構成で仮想サーバが実現できます。

HCIのメリット

3Tierの場合、導入後に拡張(スケールアウト)する際、物理サーバやSAN、ストレージ製品の仕様に影響されます。、多くの場合、スケールアウトするには一度システムを停止させなければならないといった制約があり、あまり柔軟な対応ができませんでした。そのため導入時に3~5年後の拡張を見越す必要があり、過剰投資や過少投資になってしまう点も問題です。

その点、HCIはシステムの制御がソフトウェアで行えるため、需要に応じて容易にリソースを追加でき、スケールアウトが簡単です。スモールスタートが可能で、コストを抑えた仮想サーバの運用ができるでしょう。

また、SANや共有ストレージが必要ないことで、それらを選定したり運用したりといった手間とコストが削減できる点もメリットです。

HCIのデメリット

HCIは、高度な仮想化技術とソフトウェアでシステム制御を行うため、高性能の物理サーバが必要です。導入のコストは高く、その後のアップグレードや交換の手間、消費電力の多さなど、運用コストも考えておく必要があります。

また、ハードウェアやソフトウェアが一体になっているHCIは、特定のリソースだけを個別に追加することが困難です。特定のリソースが不足、または過剰になることがあり、最適化が難しい点はデメリットといえます。

HCIでの仮想化ならNutanixの活用がおすすめ

HCI環境での仮想化を検討する場合、「Nutanix」の活用がおすすめです。Nutanixは最先端のHCIであり、集約された管理ツールで運用コストの低減ができる、リソースの調整でスケールアウトに対応可能といったメリットを備えています。

また、HCIの課題であったリソースの最適化も、Nutanixによって解決されます。管理ツールによってリソースの使用状況のレポートや非効率なリソースの検出ができ、リソースの過不足があっても容易に最適化が可能です。

サーバ仮想化は、自社の環境に合わせた最適な方法を選ぼう

サーバ仮想化は、ITリソースの効率的な利用とコスト削減など、さまざまなメリットがあります。しかし、小規模な環境では効率が悪くなる可能性があることや、仮想化の方法によって注意点があることは押さえておかなければなりません。

NECフィールディングでは、Nutanixを用いた仮想化で、仮想環境の新規導入・構築はもちろん、既存環境からの移行、保守、運用監視を含めたトータルサポートを提供しています。万が一、ハードウェアの障害が発生した場合は、現地でのログ取得や保守対応も可能です。サーバの仮想化でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

仮想基盤導入&オンサイトサポートサービス for Nutanix

なお、サーバ仮想化の導入やリプレイスのほか、仮想化環境でのセキュリティ対策に課題を感じている方は、こちらの資料をお役立てください。

Nutanixへの移行と仮想環境で重要なエンドポイントセキュリティ

関連記事

デジタル化・ネットワーク化の進展で、企業経営におけるセキュリティの重要性が高まっています。ここでは、企業にとっての「セキュリティ」の意味、ネットワークセキュリティ、コンピュータセキュリティ、情報セキュリティの定義、情報セキュリティの「CIA」と呼ばれる3つの要素「機密性(Confidentiality)」「完全性(Integrity)」「可用性(Availability)」と新たな4つの要素とされる真正性・責任追跡性・否認防止・信頼性について解説していきます。

クラウドとは、ユーザがインフラを構築・設計しなくても、インターネット上で提供されているサービスを利用して、社内のネットワークを利用できるサービスです。クラウドサービス市場は年々増加しており、大手のIT企業がサービス提供事業者になっていることも多いです。本記事ではクラウドサービスとはどのような特徴、種類があるのか、メリット・デメリットなどを詳しく解説していきます。

ゼロトラストセキュリティとは、信用がないことを前提にしたセキュリティ対策のことです。今までのネットワークセキュリティが抱える課題から、ゼロトラストセキュリティが重要視される理由やメリット・デメリットについて考えてみましょう。さらにゼロトラストの7つの原則と、実現に向けた4つのソリューションを解説しながら、導入時・運用時の注意点を詳しく紹介します。

発行元:NECフィールディング

お客さま事業・業務にお役立ていただける情報をお届けします。

ご相談はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※当社は法人向けサービスを提供しているため、個人のお客さまに対してはサービス提供できません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ