サイト内の現在位置

サイバー攻撃とは?

目的や手口、種類について解説

サイバー攻撃とは、コンピュータやインターネットを悪用して、機密情報の盗み取り、システムの乗っ取り、サービスの中断などを引き起こす攻撃行為のことです。コンピュータシステムに対する攻撃だけでなく、スマートフォン、クラウドサービス、インターネット接続されたIoT機器へも攻撃が行われています。

サイバー攻撃は、「企業や個人の機密情報や個人情報、クレジットカード情報などの盗み取りを目的とする攻撃」「不正なアクセスによりコンピュータシステムを乗っ取り、攻撃者の意のままにサーバを操作できるようにする攻撃」「サーバを過負荷状態にして、サービスを停止させたり、業務の継続性を乱したりする攻撃」「企業や政府に対して、自己主張や政治的意図を追求するために行う攻撃」など、目的はさまざまです。

サイバー攻撃の手口には、偽のメールやサイトを利用して情報を入手するフィッシング、 ウイルスやトロイの木馬などを利用してシステムに侵入または感染するマルウェア、不正に情報を監視・収集するスパイウェア、大量の通信トラフィックを送信してサービスをダウンさせるDDoS攻撃などさまざまなものが存在します。

サイバー攻撃の代表的な手口には、「高度な情報収集・攻撃準備を経て、長期間継続的に攻撃を行うAPT攻撃」、「システムを制圧し、情報の復号化のための身代金を要求するランサムウェア」、「システムを利用する社員や元社員が悪意を持って情報を操作、窃取する内部犯罪」があります。

サイバー攻撃の手口や攻撃範囲は広がり、その影響はますます大きくなっています。今回はサイバー攻撃とは何か、攻撃者がサイバー攻撃を行う目的、近年の動向など、サイバー攻撃の基本的な知識から、実際の被害事例、サイバー攻撃の代表的な10の手口などを解説。さらにサイバー攻撃への対策方法を紹介しています。

サイバー攻撃を防ぐには、まずサイバー攻撃についての理解を深めることが不可欠です。

近年、サイバー攻撃のターゲットは大企業だけではありません。

攻撃の対象範囲は中小企業に拡大しています。

サイバー攻撃から企業の情報資産を守るためには感染原因を確認し、多層防御を意識した対策が必要です。

ランサムウェア対策ならNECフィールディング

サイバー攻撃とは?

サイバー攻撃とは、コンピュータやサーバ、スマートフォンなどのデジタル機器に対して、インターネットなどのネットワークを通じて不正にアクセスし、顧客の個人情報や経営情報などの機密データを盗み出したり、改ざんしたり、Webサイトを改ざんしたり、そうした行為を通じて金銭を奪うことなどをいいます。

デジタル化・IT化・ネットワーク化の進展で、ビジネスや私たちの暮らしにコンピュータシステムやネットワークシステムは不可欠なものになっています。そうした重要な役割を担っているシステムに対する脅威となるのが、サイバー攻撃です。サイバー攻撃の範囲は、コンピュータシステムやネットワークシステムの活用範囲が広がるとともに拡大し、サイバー攻撃が及ぼす影響もますます大きくなっています。

攻撃対象について

サイバー攻撃の対象は、コンピュータ活用、ネットワーク活用の拡大とともに広がっています。つまり私たち個人一人ひとりから、企業や団体、地方自治体や国家機関まで、サイバー攻撃の対象は多岐に渡ります。Webサイトの改ざんや脅迫金目当ての攻撃は、かつては大手サイトや大企業がターゲットになっていましたが、今ではそれだけに限らなくなってきています。

サイバー攻撃を行う目的

愉快犯的な自己顕示欲

コンピュータシステムやネットワークシステムの黎明期には、ハッカーと呼ばれる人たちが自分たちが持つ高度な知識や技術を世の中に示すために、Webサイトをハッキングして改ざんしたり、大企業のシステムに侵入してその痕跡を残すなど、愉快犯的な攻撃、いわば自己顕示欲を満たすためのサイバー攻撃の事例が多くを占めていました。今でもそうした目的でのサイバー攻撃が少なくありません。

情報の不正入手

コンピュータやネットワークへの不正侵入、不正アクセスが初めて大きな注目を集めたのは、1980年代後半に起きたKGBに雇われたハッカーによる米軍サーバへの侵入事件でしょう。政府機関のシステムに侵入して情報を盗み出す大がかりなものから、ライバル企業に侵入して新製品の設計図や経営情報を盗み出す産業スパイ的なもの、さらには個人のパソコンやスマートフォンへの侵入まで、情報の不正入手はサイバー攻撃の大きな目的です。

金銭目的

コンピュータシステムやネットワークシステムがビジネスの基盤となるにつれ、金銭を目的としたサイバー攻撃が増えています。特に最近増えているのは、システムをマルウェアに感染させてダウンさせ、復旧させる代わりに暗号資産などを身代金として要求するサイバー攻撃です。暗号資産関連のサービスが狙われ、多額の暗号資産が盗まれた事件では国家の支援を受けたハッカー組織の関与が指摘されています。

社会的な影響力

サイバー攻撃がもたらす影響は大きなものになり、人々の考え方や世論にも影響を与えるようになっています。ハッキングで入手した情報を公開して、政治的な主張を行ったり、世論喚起を狙う「ハクティビスト」と呼ばれるグループも登場しています。

サイバー攻撃は近年急激に増加。大規模で悪質に

サイバー攻撃は近年急激に増加。大規模で悪質に。

1990年代~2000年代のサイバー攻撃

ウェブブラウザが誕生し、インターネットが一般にも普及し始めた1990年、サイバー攻撃はまだ一般の関心を集めるものではありませんでした。2000年代に入ると、ADSLや光回線が普及し、ECサイトの利用も進むなどインターネットが社会に浸透するなかで、サイバー攻撃は広く関心を集めるようになりました。「コードレッド」「ニムダ」「ガンブラー」といったマルウェアが登場し、大手サイトが感染する被害が起きました。また人気Webサービスに対する攻撃も報じられるようになりました。

2010年代のサイバー攻撃

2010年代以降、スマートフォンの普及によりインターネットやITのシステムはますます暮らしやビジネスに欠かせないものになりました。その一方でサイバー攻撃も、愉快犯的なものから大企業を狙って巧妙に攻撃を仕掛ける大掛かりなものに変化してきました。また政治的な主張をもとに特定の国家にサイバー攻撃を行う「ハクティビスト」が登場したのもこの頃です。

IoT(モノのインターネット)機器を狙ったサイバー攻撃も登場し、社会のいろいろな場面に広がっているIT機器のセキュリティにも注目が集まりました。

企業のセキュリティへの取り組みが、サイバー攻撃を防ぐという個別的な取り組みではなく、企業にとってその未来を左右する経営課題として認識されるようになりました。

2020年以降のサイバー攻撃

2020年はじめに発生した新型コロナウイルスは、私たちの働き方を大きく変え、なかば急ごしらえで広がったテレワーク・リモートワークの脆弱性を狙ったサイバー攻撃や、新型コロナウイルスという未曾有の事態を悪用したサイバー攻撃が発生しています。また2010年代末から高騰した暗号資産を身代金に要求する、ランサムウェアによる攻撃も増加しています。

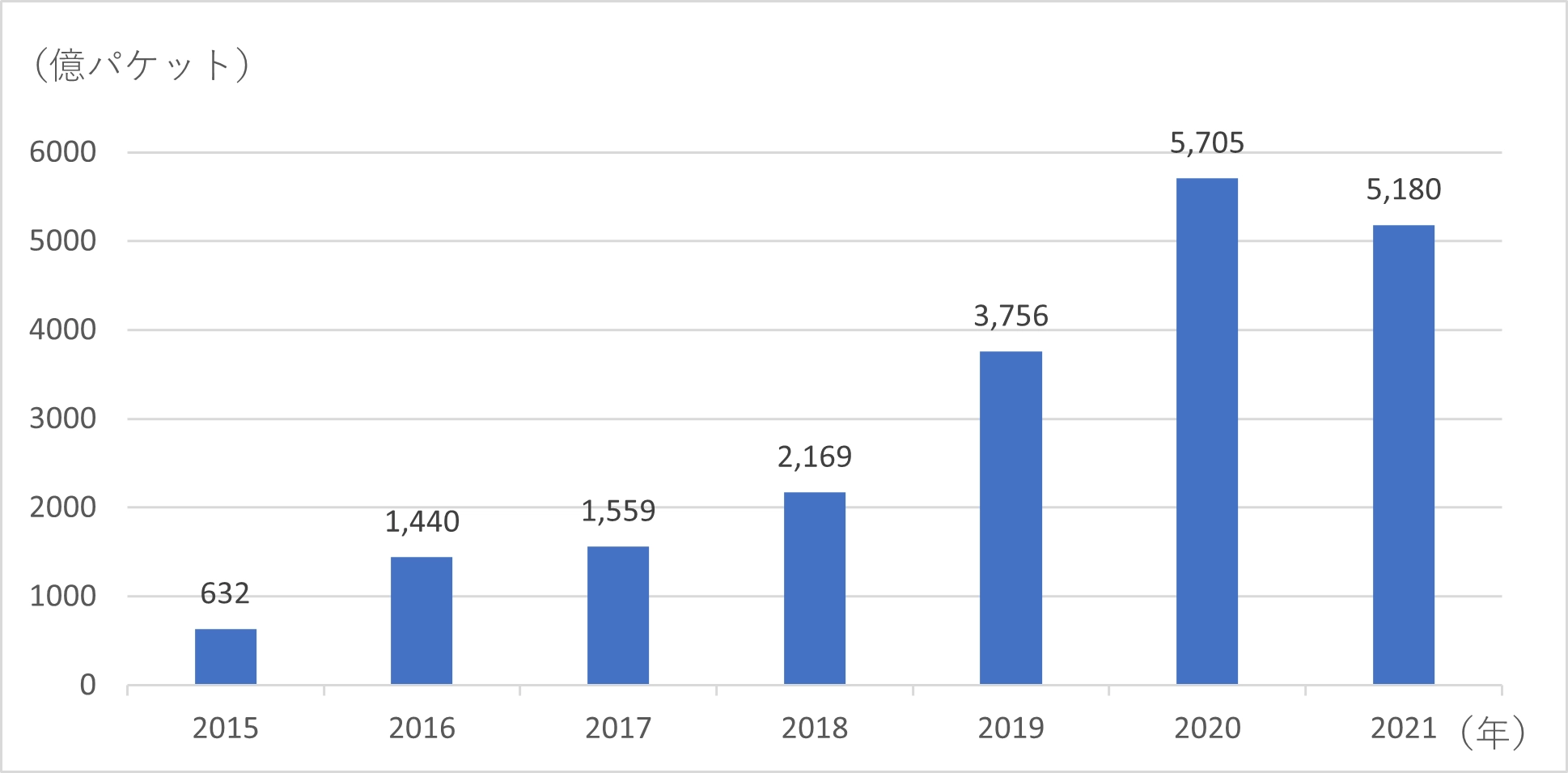

サイバー攻撃の件数の推移

総務省がNICT「NICTER観測レポート2021」を基に作成したサイバー攻撃件数の推移のグラフを見ると、サイバー攻撃に関連する通信件数は2018年と2021年の比較では2.4倍と、3年でかなり増加していることがわかります。

また、2021年に発生したサイバー攻撃に関連する通信件数は≪各IPアドレスに対して、約18秒に1回、サイバー攻撃に関連する通信が実行された≫ことに相当する通信件数が計測されています。

2021年は2020年と比較するとサイバー攻撃に関連する通信件数は減少しています。観測件数の減少要因としては、2020年に観測された大規模なバックスキャッタや、特定の送信元からの集中的な大量の調査目的と思われる通信が2021年には観測されなかったことなどが挙げられています。

2020年と比較し微減しているとはいえサイバー攻撃に関連する通信件数は多く、引き続き注意し続ける必要があるでしょう。

参考:総務省「令和4年版 情報通信白書 我が国におけるサイバーセキュリティの現状」 ※外部サイトへ移動します

※外部サイトへ移動します

サイバー攻撃の被害事例

顧客情報の流出

不正アクセスを受けて、顧客情報が流出する事件はしばしば起きています。特にECサイトやWeb上でサービスを提供する企業は顧客の氏名などはもちろん、クレジットカード情報を狙ったサイバー攻撃のターゲットになっています。2021年、日本では100件以上の個人情報の漏えい・紛失が起き、その半数あまりが不正アクセスなどのサイバー攻撃によるものという調査もあります。

身代金の要求

不正なメールを送り付けるなどして、マルウェアを仕込んで企業のシステムをダウンさせ、復旧させる代わりに身代金として多額の暗号資産を要求する、いわゆるランサムウェア攻撃も増えています。ちなみにランサムウェアは、ランサム(Ransom:身代金)とソフトウェアを組み合わせた造語です。

システムが使えなくなって工場の操業を停止したり、身代金支払いの要求は拒否したもののシステムを総入れ替えすることになり、多額の出費を強いられたケースもあります。

暗号資産の不正マイニング

暗号資産関連のサイバー攻撃も増えています。2010年代末から暗号資産の価格が高騰したことで、企業や個人のコンピュータに暗号資産をマイニング(採掘)するソフトを仕込み、暗号資産を不正に手にする攻撃が登場しました。また人気の暗号資産関連サービスを直接狙い、暗号資産を盗み出す攻撃もしばしば起きています。

実際にサイバー攻撃に遭った企業・病院・公共施設事例

近年、病院など医療機関へのサイバー攻撃も増加しています。

サイバー攻撃によりランサムウェアを送り込まれ、電子カルテ内の患者情報が暗号化、閲覧できなくなっており、身代金を要求されるケースも発生しています。

サイバー攻撃の被害を受けたサーバは復旧不可能になってしまうため、新たなシステムを導入する必要もあり、完全復旧まで数か月もかかります。

こういったサイバー攻撃の被害原因としてVPNの脆弱性が指摘される事案があります。

導入しているVPN機器に脆弱性がある場合、そこからランサムウェアの侵入を許してしまう可能性があります。

また、サイバー攻撃の被害を大きくする要因として「VPN機器の提供企業は脆弱性を把握していて、利用者に対応を呼びかけているが、利用者はシステムの保守を外部業者に任せていて、その事実を把握していなかった」「情報のバックアップをとっているが、それをオンライン上のサーバで管理していたため、バックアップもランサムウェアに感染し、暗号化されてしまった」などといった事例もあります。サイバー攻撃対策のために、セキュリティ環境の把握は重要です。

地方の中小規模の医療機関の中には、情報セキュリティ対策にそれほど力を入れてこなかったところもありますが、いまや日本中のどの病院もサイバー攻撃の被害に遭う可能性があります。サイバー攻撃に遭った事例を自社の場合に置き換えて考え、十分な対策を取るようにしましょう。

サイバー攻撃の種類と手口について

サイバー攻撃の代表的な手口を見ていきましょう。具体的な手口というより、攻撃のタイプと言えるものもありますが、最近、目にする機会が多いものを集めました。

ランサムウェア

ランサムウェアのランサム(Ransom)は、日本語で身代金という意味です。

ランサムウェアは、マルウェア(悪意を持ったソフトウェア)の一種ですが、感染するとシステムやデータが暗号化されてしまい、使えなくなってしまいます。攻撃者はシステムやデータの復旧と引き換えに暗号資産などの金銭を要求します。

身代金の要求に応じない相手には、入手した個人情報や機密情報を公開すると脅迫する「ダブル・エクストーション(二重の脅迫)」と呼ばれる事例も増えています。

サプライチェーン攻撃

ランサムウェア攻撃のターゲットはさまざまですが、サプライチェーン攻撃と呼ばれる事例も起きています。サプライチェーンとは、原材料の手配から部品製造、完成品の組み立て、配送、販売まで、商品が消費者の手にわたるまでの流れをいいます。サプライチェーンには多くの企業がかかわっていますが、サプライチェーンの弱点を狙うのがサプライチェーン攻撃です。

新型コロナウイルス感染拡大で混乱しているサプライチェーンを狙って、前述のランサムウェア攻撃などを仕掛け、暗号資産などを要求します。攻撃者は、狙われた企業がサプライチェーンの他の企業に操業停止などの影響が及ぶことを恐れ、身代金の支払いに応じるだろうと考えているのです。

標的型メール攻撃

ランサムウェア攻撃やサプライチェーン攻撃の引き金となることが多いのが標的型メール攻撃です。代表的なものに「エモテット(Emotet)」があります。

エモテットは2021年1月にユーロポール(欧州刑事警察機構)が大規模な取り締まりを行い、沈静化したのですが、再び感染が広がっています。Emotetは、アプリケーションのマクロ機能など、正規の機能を悪用して侵入を試みるため、一般的なウイルス対策ソフトをすり抜けてしまいます。さらに感染したコンピュータから情報を盗み出すだけでなく、「トロイの木馬」としてコンピュータに潜み、他のマルウェアの侵入を手引きするような働きをします。エモテットに感染すると、他のマルウェアに感染するリスクが高くなります。

リモートワークを狙った攻撃

新型コロナウイルス感染拡大を契機にリモートワークやテレワークが急速に広がりました。リモートワークを進めるために企業は自宅から社員が社内システムやサーバにアクセスできる環境を整えたりしています。また新たにリモートワーク用のソフトウェアやオンライン会議用のソフトウェアをインストールするケースも増えています。これらは攻撃者から見れば、企業のシステムに侵入する機会が増えたことを意味します。

2020年、JパソコンERT/CCに寄せられたインシデント相談報告件数が急増したことは前述の通りですが、リモートワークを狙った攻撃が増えていることもその一因となっています。

エモテットは、ユーザが過去に送ったメールの件数に「Re:」をつけたり、本文の一部を流用するなどしてメールを偽装したり、新型コロナ対策に関する保健所からのメールを装うなど、その手口はますます巧妙になっています。

フィッシング攻撃

フィッシング攻撃は、大手ECサイトなどを騙った偽メールを送り、偽のWebサイト(フィッシングサイト)に誘導して、ユーザIDやパスワード、クレジットカード情報などを入力させ、盗み出す攻撃です。コロナ禍でリモートワークなど家にいる機会が増えたため、それに比例してフィッシング攻撃も増えています。

コロナ禍でECサイトの利用が増え、ECサイトが年に数回大々的に展開するセールが大きな人気を集めていますが、その機会を捉えたフィッシング攻撃も発生しています。

スミッシング攻撃

スマートフォンの普及とともに、メールではなく、ショートメッセージ(SMS)を悪用したフィッシング攻撃も発生しています。ショートメッセージとフィッシングを組み合わせて、スミッシングと呼ばれます。スミッシングはスマートフォンの携帯電話宛てにメッセージが送られるため、メールやSNSのDMと比べると、警戒感が薄く、書かれているリンクをクリックしてしまう傾向があるようです。またショートメッセージの送り先や文面も、本物のメッセージと勘違いさせるよう、公式のものを偽装しています。

クロスサイトスクリプティング

ECサイトの入力フォームや掲示板など、いわゆる「動的Webページ」に脆弱性があった場合などに罠を仕掛けて、ユーザを意図しない悪質なサイトに誘導し、名前やクレジットカード情報などを盗み出すのがクロスサイトスクリプティングです。攻撃がサイトを横断して行われることから、「クロスサイト」という名称がつきましたが、今ではその手口は広がり、サイトを横断しないタイプのものも含まれています。

Webサイトの脆弱性を狙う攻撃には、Webサイトに広く使われているデータベース言語であるSQLを使ったサイトの脆弱性を狙う、SQLインジェクションと呼ばれる攻撃もあります。

水飲み場攻撃

ユーザに罠を仕掛ける攻撃には「水飲み場攻撃」があります。具体的には、ターゲットと定めた企業の社員が頻繁に利用するWebサイトを特定し、脆弱性を見つけ出して、マルウェアをダウンロードさせるなどの罠を仕掛けます。脆弱性が見つからず、罠を仕掛けることが難しい場合は、偽サイトを作ってそこに社員を誘導することもあります。水飲み場攻撃(あるいは水飲み場型攻撃)という名前は、ライオンなどの肉食動物が、泉や池などの水飲み場で待ち構えて獲物を襲う様子から付けられました。

ゼロデイ攻撃

コンピュータやサーバのOS、ソフトウェアが進化し、より高機能なものになる一方で、ある日、思わぬ脆弱性が見つかることがあります。ゼロデイ攻撃とは、OSやソフトウェアに脆弱性が見つかってから、修正プログラムが提供されるまでの無防備な状態を狙った攻撃をいいます。OSやソフトウェアの提供者と、攻撃者の間で一刻を争う戦いが行われているのです。攻撃者が先に脆弱性を見つけた場合は、サイバー攻撃のリスクはより大きくなります。

DoS攻撃/DDoS攻撃

DoS攻撃(Denial of Service attack:サービス拒否攻撃)/DDoS攻撃(Distributed Denial of Service attack:分散型サービス拒否攻撃)は、インターネットの黎明期に登場したサイバー攻撃で、マルウェア(ウイルス)を使った攻撃とともに、代表的なサイバー攻撃といえます。DoS攻撃もDDoS攻撃も、ターゲットとなるWebサイトやサーバに大量にアクセスしたり、データを送りつけて負荷をかけ、ダウンさせることを狙った攻撃です。特にDDoS攻撃は複数のコンピュータを踏み台にして攻撃するため、攻撃者が特定しにくくなっています。

サイバー攻撃への対策方法について

サイバー攻撃は多様化しており、複合的な対策をとることが重要です。ここからは、サイバー攻撃を防ぐために必要な4つの対策を解説します。

OSやソフトウェアのアップデート

ユーザが利用しているパソコンのOSは常に最新版にアップデートします。WebサーバのOSやソフトウェアのアップデートはシステムの稼働状況を考えると簡単なことではありませんが、セキュリティ攻撃は今や企業経営の大きなリスクです。速やかにアップデートを検討してください。脆弱性に対するセキュリティパッチが出た場合は、必ず適用しましょう。

セキュリティ対策ソフトの導入

セキュリティ対策ソフトの導入は、サイバー攻撃への対策の基本です。すでにほとんどの企業で導入済みだと思いますが、「導入したまま」になってはいないでしょうか。

OSやソフトウェアと同様、バージョンアップ情報に注意し、常に最新版にしておきます。また導入から年数が経っている場合は、ソフト自体の更新も必要です。

ファイヤーウォール、WAF、EDRの設置

ファイヤーウォールやWAF(Web Application Firewall)などのセキュリティ機器の設置もセキュリティ対策に有効です。ただし、セキュリティ対策ソフトやこれらのセキュリティ機器はサイバー攻撃を入口で防ぐためのもの、昨今はこうした対策をすり抜けるサイバー攻撃が増えています。実際、エモテットのような標的型攻撃メールを使った攻撃が増えています。

ファイヤーウォールやWAFが入口を守るものだとすれば、EDR(Endpoint Detection and Response)は、ユーザが利用しているコンピュータやタブレット、スマートフォンなど、システムから見た末端(=エンドポイント)で不正アクセスやハッカーの侵入を検知し、対策を取るためのものです。サイバー攻撃の手口が巧妙化している今、EDRは必須の対策方法となってきています。

セキュリティ意識の向上

サイバー攻撃の手口は多様化し、巧妙になっています。一方で、セキュリティ対策ソフトやセキュリティ機器も進化し、EDRという新しい手法も登場しています。そしてこうした対策の基礎となり、最も重要になるのがユーザ一人ひとりのセキュリティ意識の向上です。

どんなに対応策が優れていても、IDやパスワードを管理し、コンピュータやシステムを利用するのは一人ひとりのユーザです。全員のセキュリティ意識を高め、パスワードは推測されにくいものにする、怪しい添付ファイルは開かないなど、基本的な取り組みを徹底することが重要です。

サイバー攻撃の対策はNECフィールディング

NECフィールディングのセキュリティ対策サービスは、サイバー攻撃への対策をはじめ、セキュリティに対する訓練・研修や内部監査、情報セキュリティポリシー策定などの組織的・人的セキュリティ対策を提供します。

さらに、入退室管理システム、監視カメラ構築などの物理的セキュリティ対策やファイヤーウォール構築などの技術的セキュリティ対策など、基本的な情報セキュリティの基盤づくりから、高度なサイバー攻撃対策まで対応します。

▼NECフィールディングのサイバー攻撃対策システム運用サービス

https://www.fielding.co.jp/service/security/cyberattack_operation/

急増するサイバー攻撃にいち早い対策を

新型コロナウイルス感染拡大によるリモートワークの急速な進展やサプライチェーンの混乱に乗じて、その隙を突くようなサイバー攻撃が急増しています。リモートワークでパソコンやネットワークへの依存度が高くなり、在宅で孤立した状態で働くユーザはサイバー攻撃に対して脆弱になっているといえます。

また企業側も外部からのアクセスを受け入れる機会が増え、攻撃者にとっては攻撃のチャンスが増大したことになります。

急増するサイバー攻撃にいち早く対策を講じていくことは、新しい働き方、経営スタイルを実現するために必須になりつつあります。

関連記事

昨今、サイバー攻撃が横行しており、さまざまな企業が被害を受けています。中でも、「DDoS攻撃」は防ぎにくいといわれているサイバー攻撃のひとつです。このDDoS攻撃とは、どのようなものなのでしょうか。

この記事では、DDoS攻撃について詳しく解説します。また、DoS攻撃との違いやDDoS攻撃の目的、対策方針なども紹介していきます。

標的型攻撃とは、サイバー攻撃で使われる手法のひとつです。当記事では、標的型攻撃の意味や目的、無差別型攻撃との違いについて紹介します。また、標的型攻撃の手法や仕組み、攻撃の段階から、被害の事例について詳しく見ていきます。さらに、標的型攻撃の対策方法についても解説します。

近年、重大な事件となる一歩手前の出来事はインシデントと呼ばれています。このインシデントが発生すると、企業にはどのような影響が生じるのでしょうか。本記事では、インシデント管理の重要性やインシデント管理ツールを導入することによるメリットを紹介していきます。

発行元:NECフィールディング

お客さま事業・業務にお役立ていただける情報をお届けします。

ご相談はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※当社は法人向けサービスを提供しているため、個人のお客さまに対してはサービス提供できません。あらかじめご了承ください。