サイト内の現在位置

「スターリンク」

最新ITキーワード2024年09月17日低軌道衛星通信、新ビジネス誕生の呼び水に

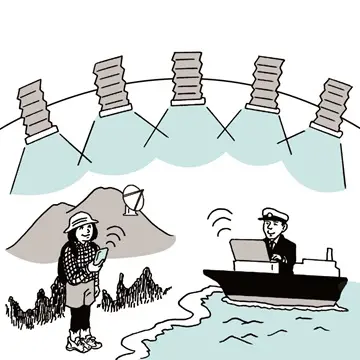

野心的起業家、イーロン・マスクが主導するスペースX社の衛星通信サービス「スターリンク」がさまざまな用途に使えそうだと注目を浴びている。数千基という膨大な数の衛星を低高度で周回させ、高速かつ安定した通信環境を地球上のどこでも利用できるようにした通信サービスは、ビジネスや社会インフラとしての利用シーンが広がり始めた。

スペースX社は2020年に北米大陸とヨーロッパで試験サービスを開始。日本では2022年10月にサービス開始を発表し、2023年夏までに早くも日本全体が提供地域となった。NTTグループやKDDIグループ、ソフトバンクなどの大手通信会社がスペースX社と提携しサービスを提供している。

スターリンクはサービス開始直後より世界の注目を浴びた。ロシアの侵攻で通信インフラを破壊されたウクライナがイーロン・マスクに要請し、スターリンクの利用で通信環境を再構築できた。戦場でのドローンの運用や最前線の中継映像での士気高揚など、劣勢に陥ったウクライナが持ちこたえる有力な道具になった。ただ、ウクライナが2023年9月にクリミアを攻撃した際、戦争の拡大を防ぐためにサービスを切断されたことが発覚したり、最近ではロシア軍が戦場で数千台のスターリンク端末を使っていると指摘され批判の対象になるなど、スターリンクの動きは激しい議論の的になっている。

戦争での利用で有効性が印象付けられたスターリンクは、ビジネスの現場でも有用であるという理解へとつながった。

衛星モバイル通信のアイデアは20数年前にもあった。1998年に同様の低軌道周回衛星で地球上どこでもモバイル通信できるイリジウム(イリジウム原子の電子数と同じ77基の周回計画で出発、後に66基に修整)サービスが始まっていた。しかし、当時はまだコストが高く、利用台数が伸びずに行き詰まった。

しかし、一度に多数の衛星を軌道投入する打ち上げ技術の発達や、NECなどが提供している光通信技術が急速に進化してきた。スペースX社は2019年には60基の衛星打ち上げを開始。 2020年代半ばまでに1万2000基とイリジウムの200倍近い数の衛星打ち上げを計画しており、すでに半分近くの衛星で運用に入った。衛星通信のスタートは赤道上空約3万6000kmに打ち上げた静止衛星だが、地球の基地局と電波が往復するのに0.25秒近くかかる。接続時の処理時間を入れると、相当の遅延が生じる。

スターリンクの衛星高度は550km程度。地表からの距離が約65分の1に縮まったことで低遅延・高速伝送が可能になった。さらに、地球上のどこでも工事不要で利用できる、災害などで既存の通信インフラが途絶されたときにも通信手段がすぐに確保できる、などのメリットがある。山間部や離島などの工事現場や広い農場のIoT管理、出張先での多人数のWeb会議参加、自治体の防災システムなど、利用シーンは広がっている。また、新しいインフラは新しいサービスを生み出す。ニュービジネスのチャンスを狙うテック企業がどんどんアイデアをビジネスに変えていくことも期待できそうだ。

プロフィール

文=中島 洋[Nakajima Hiroshi]

株式会社MM総研 特別顧問

1947年生まれ。日本経済新聞社でハイテク分野などを担当。日経マグロウヒル社(現・日経BP社)では『日経コンピュータ』『日経パソコン』の創刊に関わる。2003年、MM総研の代表取締役所長に就任。2019年7月から同社特別顧問。