サイト内の現在位置

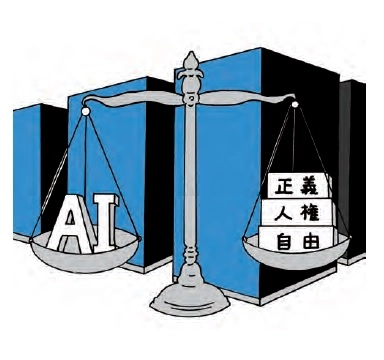

「AI倫理」

最新ITキーワード2021年11月24日AIが社会と共存するために

コンピュータが進歩しすぎて人間に害を及ぼさないか。人間の知能を超えるAI(人工知能)の急激な進歩はそんな不安を感じさせる。研究機関や企業はそうした危険を回避し、AIが人間社会に価値をもたらすものという開発意義を確認し、目標を明確にする規律として定めたのが「AI倫理」である。内外のIT関連の有力企業や研究機関だけでなく、経済産業省などの行政機関も取り組んでいる。

コンピュータは計算能力や記憶能力で人間を圧倒的に上回った。いまや、画像・映像の認識、複雑な社会問題の解析や適切な解決策の提示、ロボットや自動機械への動作指示等々、コンピュータの進化形であるAIは幅広く社会に浸透している。

その中で困るのは、人間がコントロールできないところへの暴走である。

音声の問いかけにAIが判断して応答してくれるAIスピーカーが早くも暴走した。膨大な量の人間社会の会話を学習して、人間と会話ができるようになったのだが、良識ある現代社会では有害な「人種差別」も学んでしまい、人種差別的な応答をするようになった。サービスは直ちに中止されたが、大きな問題を投げかけた。

AIは情報を得て働いてゆく。そこに暴走を防ぐヒントがある。獲得させる情報を制御すれば暴走を防ぐ可能性がある。AIを取り扱う科学者、技術者、開発者は人間社会を害するような情報を提供しないように配慮してゆく。それがAI倫理の基本である。

そのルールのエッセンスは「不当な差別を助長しない」「プライバシーを侵害しない」「人の生命や人権に脅威を与えない」「技術の内容や影響の予測などを公開し透明性を持たせる」「利用方法や結果に対して説明責任を果たす」などである。一言でまとめると「人に害を与えることにAIを使わず、人とAIが共存する社会を目指す」。

もっとも、「倫理」とは共同体が維持存続してゆくためのルールなので、価値観の異なる共同体では倫理の内容も違ってくる。キリスト教社会の価値観と仏教社会やイスラム社会では内容が異なる。全体主義国家と自由主義国家でも違う。AIの初歩的な適用分野である顔認識でも、治安国家では国民の行動監視に使うが、自由主義社会ではプライバシー侵害として、この利用方法は排斥される。

日本企業が宣言するAI倫理は日本社会や同じ価値観の社会が対象だが、価値観も時間とともに変化してゆく。AI倫理も内容をたえずブラッシュアップする必要がある。

未来技術や未来社会を予測した手塚治虫は「鉄腕アトム」を生み出したが、ロボットが進化して人間社会に害をおよぼす危険を予知し、これを防ぐ「ロボット法」を制定した。その中に「ロボットは人間に尽くす」「ロボットは人を傷つけたり殺したりしてはいけない」という規則がある。半世紀以上前のロボット法には、「AI倫理」と共通するものがある。

ロボットもAIも、人間と共存し価値を生み出す存在にするための基本ルールが必要だ。これからの社会はさらにブラッシュアップしたAI倫理が重要な役割を果たすことになる。

プロフィール

文=中島 洋[Nakajima Hiroshi]

株式会社MM総研 特別顧問

1947年生まれ。日本経済新聞社でハイテク分野などを担当。日経マグロウヒル社(現・日経BP社)では『日経コンピュータ』『日経パソコン』の創刊に関わる。2003年、MM総研の代表取締役所長に就任、2019年7月から同社特別顧問。